化工学院自组建以来,始终坚守应用型办学定位,秉持育人本、德育为先的教育理念,以学生全面发展为目标,着力培养学生五种意识,强化五种能力,构建“多元育人、产教融合、科研反哺” 的育人体系,在专业建设、课程改革、实践教学、师资培育等方面成效显著,为地方产业发展输送了大批高素质应用型化工人才。

学院简介:工科底蕴深厚,办学定位清晰

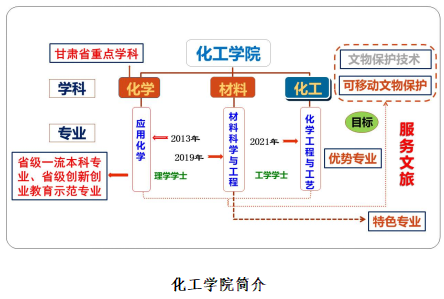

化工学院前身为2001年组建的甘肃联合大学应用化学系,2013年随学校升本更名为兰州文理学院化工学院,历经 20 余年发展,已形成 “化学为基、材料为翼、化工为用” 的学科格局。目前开设应用化学、材料科学与工程、化学工程与工艺3 个本科专业,其中应用化学专业为甘肃省重点学科(2019年)、省级一流本科专业建设点(2020年)、省级创新创业教育示范专业(2022年)、省级课程思政示范专业(2024年),材料科学与工程、化学工程与工艺专业紧扣甘肃绿色能源、化工产业转型需求,逐步形成特色优势。

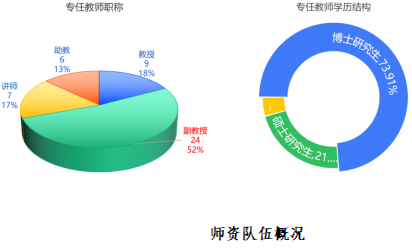

学院现有全日制本科生1152人,25个教学班级;学院现有教职工 55人,其中专任教师 47人,教授 8人(占 17.0%)、副教授 24人(占51.1%),博士学位教师 34人(占72.3%),具有硕士学位以上教师占专任教师的95.7%以上。师资队伍学缘覆盖南开大学、兰州大学、中国科学院大学等知名院校。拥有省级教学名师2 人、省级创新创业教学名师2人、甘肃省园丁奖1人、省级高校青年教师成才奖5人,形成了一支 “高学历、高职称、强实践”的师资团队。

培养模式:多元协同发力,筑牢育人根基

学院以“三全育人”“五育并举”为引领,创新构建“六大育人体系”,将价值塑造、知识传授与能力培养深度融合,形成具有化工特色的育人模式。

组织育人:党建引领,赋能高质量发展。学院党总支以“标杆院系、样板支部” 建设为抓手,推动党建与业务深度融合。

党总支完成校级标杆院系验收,学生第一党支部获评“省级样板党支部”(2024年通过验收),教工党支部获评“省级样板党支部”(2024年公示通过),支部书记获“省级优秀党务工作者”称号。依托“三会一课”“红色观影”“革命先烈缅怀” 等活动,每年开展理论学习20余场、社会实践10余次,组织学生赴高台烈士陵园、梨园口战役纪念馆开展红色教育,覆盖师生1200余人次。实施“青年教师导师制、教学竞赛、工程实践” 三维淬炼计划,组建6个教学团队(省级 2个、校级 4个),近五年选派20余名教师赴金化集团、天水师范学院开展化工实践与文保技术培训,双师型教师人数及占专任教师比例 64.58%。获甘肃省高等学校青年教师教学技能大赛二等奖、三等奖各1人。

思政育人:专业融入,守好育人主阵地。学院打破“思政课与专业课两张皮”现象,将思政元素精准嵌入化工教学各环节。

推动专业负责人与党支部书记“双带头人” 联动,挖掘《仪器分析》、《化工基础》等课程中的“科学家精神”“绿色化工理念”,开发课程思政案20余个,《化工基础》获评“校级课程思政示范课程”。构建“辅导员 + 班主任 + 专业教师”协同机制,建立违纪、缺课学生个人档案,实施 “一生一册、一生一策”精准帮扶;每年举办课程思政教学大赛,鼓励教师将 “化工安全伦理”、“双碳战略” 理念融入课堂,获校级课程思政项目 2 项。以“化学知识竞赛”“缅怀先烈志愿服务”“红色主题团日”为载体,培养学生责任意识、安全意识,近三年累计开展活动50余场,参与学生超 800人次。

课程育人:产教融合,构建“三位一体” 课程体系。紧扣新工科建设要求,以产业需求为导向,优化课程结构,创新教学模式。

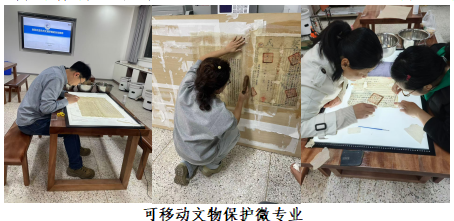

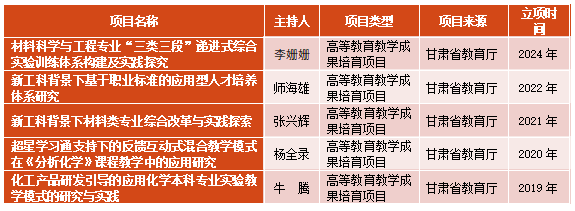

依托应用化学省级一流专业,开设“可移动文物保护与修复”微专业,服务甘肃文旅产业;申报 “新能源材料与器件”备案专业,匹配甘肃绿色能源转型需求。建成省级一流课程2门(《仪器分析》《化工制图》)、校级一流课程5门,开发 “基础课程 + 专业课程 + 拓展课程”分层体系;推进 “信息化 + 教学” 改革,在所有课程中应用 “AI+智慧课程” 混合教学模式,学生课堂互动率提升至90% 以上。近五年获《材料科学与工程专业“三类三段”递进式综合实验训练体系》等甘肃省教育厅高等教育教学成果培育项目5项,承担校级以上教学改革项30余项,发表教学改革论文20余篇,编写的《环境化学》入选‘十四五’省级规划教材。

科研育人:以研促教,反哺人才培养。学院坚持“科研与教学协同”,让学生在科研实践中提升创新能力。

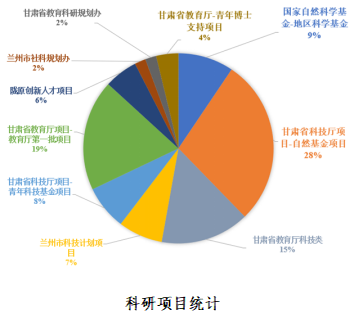

拥有“甘肃省化学化工实验教学示范中心”“校级化工新材料重点实验室”,设备总值1400余万元,设20余间实验室,为学生提供科研实训场地。组建超分子光学功能材料、新型功能材料与催化、新型功能材料与催化、绿色催化和化学工程等5个科研团队,获批国家自然科学基金项目4项,完成省级自然科学基金及地厅级资助项目50余项(省级重点研发项目4项),到账经费 800 余万元;教师发表学术论文500余篇, SCI 论文和核心期刊学术论文100余篇。荣获省级及教育厅科技进步奖10余项,获批国家专利10项。推行 “学生科研助理” 制度,84% 的毕业论文(设计)源自教师科研项目,学生以第一作者发表 SCI/EI 论文 13 篇。以“以赛促学”为抓手,近五年在全国大学生金相技能大赛中获一等奖2项、二等奖3项、三等奖4项;全国大学生化工设计竞赛获二等奖5项、三等奖8项;在中国国际大学生创新大赛及省级学科竞赛中,获一等奖40多项,二、三等奖近百项,学生参与省级以上竞赛获奖率达35%。

实践教学:校企协同,强化应用能力培养

学院构建“基础实验 + 仿真实训 + 企业实习 + 科研创新” 四维实践体系,让学生在 “真场景” 中练本领:

校内实训条件完善。化学化工实验中心总面积2925㎡,下设化工仿真实训室、管路拆装实训室、材料制备实验室等20余个场地,配备原子吸收光谱仪、高效液相色谱仪等大型设备2000余台(套);推行 “5S企业管理法”,实施“预习报告 + 实验记录 + 成果报告 + 操作考核”四步评价,综合性、设计性实验占比超50%,开设特色实验,提升学生实操能力。

校外实习基地充足。与新疆天业集团、江苏盛虹石化(世界500 强)、宁波金发新材料等20余家企业建立稳定实习基地,覆盖甘肃、新疆、长三角等化工产业集中区域;2023-2025年累计组织500余名学生赴金化集团开展为期一周的集中实习,学生实践覆盖率达 100%,企业满意度超90%。

创新创业教育成果突出。构建“四平台、四模块” 创新创业体系,近五年立项国家级、省级大学生创新创业训练项目100余项;每年举办 “互联网 +”“挑战杯”等竞赛培训,获省级创新创业奖项6项,学生开办创业小微企业和自主创业10余人,主要涉及化工检测、环保技术领域。

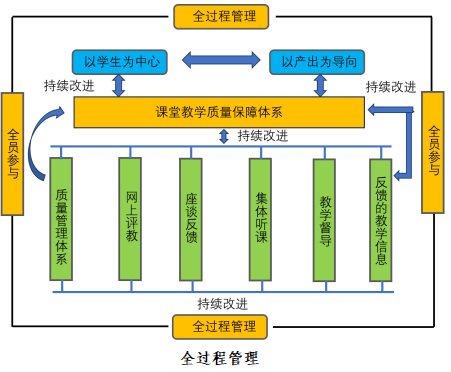

质保机制:闭环管理,持续提升教学质量

学院以工程教育认证理念为指引,建立“监控 - 评价 - 反馈 - 改进”全流程质量保障体系。

制定《化工学院教学质量保障体系建设方案》《本科毕业论文(设计)工作规程》等15项制度,覆盖课程考核、实验教学、实习实训等环节;实施 “校 - 院 - 专业” 三级督导,院级督导组6人(覆盖所有专业),年均听课120余节、检查教学资料80余套。改革课程考核方式,推行“过程性评价(70%)+ 结果性评价(30%)”,在《化工原理》《材料力学性能》等课程中引入 “实验操作 + 项目设计 + 报告答辩” 多元考核;每年开展课程目标达成度评价,专业课程目标达成率均超 85%。建立毕业生跟踪反馈机制,通过问卷调查、企业访谈等方式收集用人单位意见,2024届毕业生就业率85.1%,专业对口率72%,用人单位满意度90%;根据反馈修订 2025版人才培养方案,增加“AI 辅助工艺设计”“双碳专题”等课程模块。

育人成效:成果丰硕,彰显工科特色

学生发展多元出彩。近五年考研率保持在8%-17.8%,200余名学生考取兰州大学、长安大学、哈萨克斯坦国立大学等院校。毕业生主要就职于金川集团、联邦制药、浙江镇洋发展等企业,2024届就业率 85.1%,高质量就业(国企、世界500强)占比 70%,2022届胡子安同学入职浙江镇洋发展后,1 年晋升PVC车间 DCS 班长,获评“最美奋斗者”。涌现李政道奖学金获得者7人、省级三好学生20余人,2017届巩冠斐(武汉大学博士)、杨海龙(中山大学博士后)等校友成为行业骨干。

社会服务成效显著。与企业合作开展“甘肃省市售粮食中真菌毒素污染状况以及对人体健康的风险评估模型建立”(经费80 万元)、《具有抗病毒活性系列药物中间体合成与研究》(经费50万元)等项目,助力企业降本增效;近五年服务甘肃、新疆等地企业 12家,培训技术人员 50余人次。“可移动文物保护与修复”微专业与甘肃博物馆、敦煌研究院对接,学生参与纸质文物修复实训,为甘肃文物保护提供人才储备。

未来展望:锚定目标,迈向高质量发展

面向未来,化工学院将以本科教育教学审核评估为契机,聚焦“工科认证、硕士点申报、产教融合” 三大目标:

深化专业内涵建设:以应用化学省级一流专业为引领,推进材料科学与工程、化学工程与工艺专业认证,2025年完成“新能源材料与器件”专业筹建,打造“绿色化工 + 文物保护” 特色专业群。

强化师资队伍建设:计划3年内引进博士8-10 人(重点面向化工工程、新能源材料领域),选派15名教师赴企业挂职,“双师型” 教师比例提升至70%。

拓展产教融合深度:与金川集团、万华化学等企业共建“产业学院”,新增实习基地5-8个;开发 “化工安全实训”“文物修复实操”等校企联合课程,实现 “教学 - 实训 - 就业” 闭环。

提升科研育人能力:围绕工业催化、新能源材料等方向,组建2-3个校级科研创新团队,力争3年内获批国家自然科学基金项目2-3项,学生参与科研项目覆盖率达50%。

化工学院将始终以“培养具有创新精神、实践能力和社会责任感的高素质化工人才”为己任,持续深化教育教学改革,为学校本科教育高质量发展、为甘肃区域经济社会进步贡献更大力量!

供稿:化工学院