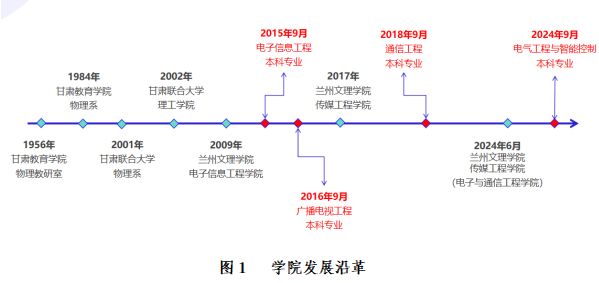

传媒工程学院是兰州文理学院“文化、传媒、旅游、艺术”四大发展方向的主体性二级学院,学院始终秉持以“培养文化科技领域的工程技术人才”“电子通信技术方面的创新应用型人才”为核心,深耕“两个转换“(将理论转换为技术,将技术转换为生产力)与 “三个对接”(专业设置与产业发展对接、人才培养目标与行业需求对接、课程设置与岗位要求对接)作为办学特色,主动融入“一带一路”倡议与甘肃文化大省建设,以新工科建设为抓手深化工程教育改革,累计为区域产业输送高素质应用型人才 1500 余人,近五年毕业生平均就业率达95%以上,连续三年稳居全校第一。

学院概况:夯实基础,筑牢育人根基

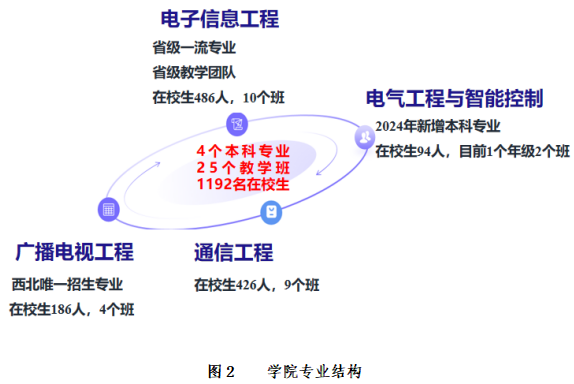

传媒工程学院紧扣区域经济社会发展需求,构建“4+N”的 专业体系(4个本科专业 + N个特色方向),现有电子信息工程(集成电路方向)、广播电视工程(传输网络工程方向)、通信工程(5G 通信技术方向)、电气工程与智能控制(智能电网方向/舞台工程方向)4 个本科专业,其中电子信息工程为甘肃省一流专业、工信部产教融合试点专业,广播电视工程为西北地区稀缺专业。

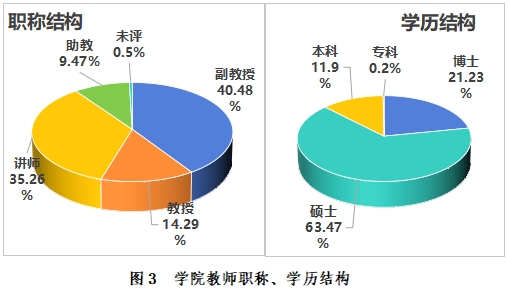

师资队伍:结构优化,双师引领。学院现有专兼职教师55人,其中专任教师42人,外聘企业工程师13人。专任教师中,教授6人、副教授15人,高级职称占比47.6%;博士9人、硕士24人,硕博占比85.71%,3人获 “甘肃省高等学校青年教师成才奖”,形成“教学 + 科研 + 行业”三位一体的师资梯队。同时,建有省级教学团队2个,双师型教师占比45.24%,近三年教师主持省级以上科研课题10余项,获国家专利20余项,发表论文200余篇,其中SCI5篇。

硬件设施:平台支撑,实践赋能。学院实验室总面积达2553平方米,实验设备2845台件,资产总值超1961万元,建有电子信息工程、广播电视工程、通信工程、电气工程与智能控制4个实验中心及1个校级创新创业中心,涵盖传感器技术、5G移动通信、舞台机械等22个专业实验室。2024年新增 159.81 万元更新大学物理实验平台,并成功承办第六届甘肃省大学生物理实验竞赛,为实践教学提供坚实保障。

培养模式:精准对接,创新育人路径

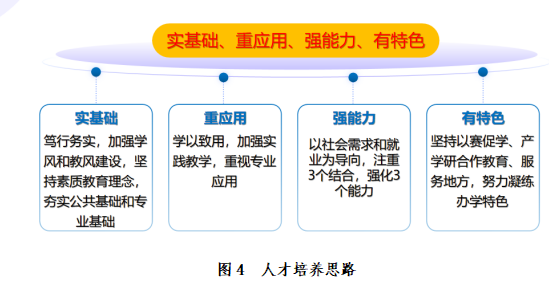

传媒工程学院以OBE 理念为指导,构建“反向设计、正向施工”的人才培养体系,形成“实基础 + 重应用+ 强能力+有特色”的人才培养模式,确保人才培养与产业需求同频共振。

核心机制:“三个对接” 贯穿全程。专业设置与产业对接:围绕甘肃电子信息、文旅装备等重点产业,动态调整专业方向,如电子信息工程增设集成电路方向(对接天水华天科技产业链)、电气工程与智能控制增设舞台工程方向(服务甘肃文旅演出市场)。

课程设置与岗位对接:每门核心课程均嵌入行业标准,如通信工程专业开设《5G移动通信技术》《现代交换技术》,直接对接中国移动、中国广电等企业岗位要求;广播电视工程专业《数字视频测量》课程引入甘肃省广电网络真实运维案例。

培养目标与行业对接:参照工程教育认证标准,制定“高级工程师”培养规格(如电子信息工程专业培养集成电路行业高级工程师),近三年毕业生岗位适配率达89%。

特色举措:订单培养与弹性学制。“3+1”订单培养:与天水华天科技、甘肃华悦信息等企业共建订单班,学生前3年在校学习,第4年进入企业实习并完成毕业设计,企业全程参与课程共建(如华天科技开设《集成电路封装测试技术》等4门课程)、师资共享(15名企业工程师参与教学)。2022-2024 年“华天订单班”累计输送毕业生86人,其中62人留企就业,起薪超 8000元/月。

“16+2”弹性实训:每学期16周理论教学后,设置2周集中实训,学生通过校内实验室项目或企业真实任务提升实践能力,近三年实训项目与产业契合度达92%。

教学改革:课堂+ 实践双轮驱动

课堂教学:提质增效,打造“金课”。

学院以“两性一度”为标准推进课堂革命,实施“三化” 改革。教学内容前沿化:每年更新30% 课程内容,将5G、人工智能、集成电路设计等新技术纳入课程,如《单片机原理》增设 “嵌入式AI模块”,《信号与系统》融入“数字孪生技术应用”;教学方法多元化:推广混合式教学、项目式教学,100%教师使用“学习通”等信息化工具,建设7门网络课程;《数字电子技术》《电路分析》等3门课程获评甘肃省一流课程,《数字电子技术》同时入选省级创新创业示范课程;考核方式过程化:推行“40% 过程考核 + 60% 终结考核”,过程考核涵盖实验报告、项目作品、学科竞赛等,如电子信息工程专业要求学生毕业前完成1项专业设计作品、考取1项职业资格证书,近三年学生获职业技能证书117人。

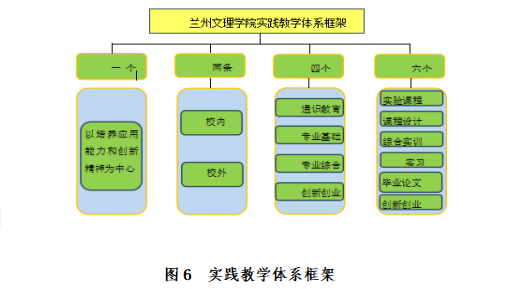

实践教学:三层体系,以赛促创

学院构建“基础应用 - 工程实践 - 创新创业”三层实践教学体系,实践学分占比达 35%-37%(理工农医类专业要求≥25%),远超国家标准:

基础层:开设108 门实验课程,其中综合性、设计性实验占比 88.9%,如《传感器技术》实验要求学生自主设计“环境监测系统”;

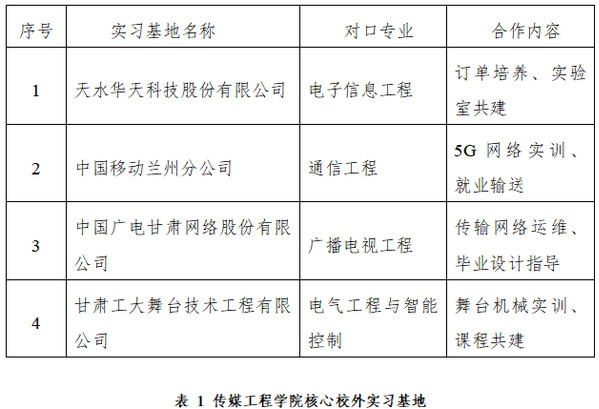

进阶层:依托7个校外实习基地(表 1)开展专业见习、毕业实习,2024年组织24届毕业生赴厦门华联电子、天水华天科技等企业实习,实习单位录用率达78%;

创新层:以“雁翎科创”为品牌,承办校级学科竞赛5-7 项 /年,近三年学生获“全国大学生电子设计竞赛”“挑战杯”等省级以上奖项 100 余项,其中国家二等奖 3 项、省级一等奖 20 项;校级大创项目立项 26 项(省级 8 项),参与学生 1674 人次。

思政育人:三全覆盖,铸魂育人

学院坚持“立德树人”根本任务,构建“大思政”育人格局,实现“思政 + 专业”深度融合:

思政课程与课程思政协同。人才培养方案思政课程全覆盖:开设《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》《中华民族共同体概论》等课程,其中《中华民族共同体概论》为2025级新生必修课,年均开展思政专题讲座 20 余场,参与学生超 1000 人次。课程思政嵌入教学全过程,每门专业课程制定 “思政元素清单”,如工程伦理、 大国工匠 、5G 自主创新、家国情怀等案例。近三年《通信原理》 课程获评校级课程思政示范课,2名教师获校级课程思政竞赛奖项2 项。

师德师风与学风建设并重。师德师风常态化:实施“师德师风一票否决制”,开展校级“师德标兵”评选,学院 3 名教师分别获得省级 / 校级师德标兵荣誉称号。学院组织教师学习《教师法》《高等学校教师职业道德规范》,学院年均开展师德专题会议4次;学风建设精细化:推行“晚自习督查”“学业预警”“考研帮扶” 等 14 项管理制度,要求学生每月借阅 2 本、每学期借阅 10 本优秀书籍;近三年考研率稳步提升,2025 届达 9.73%,学生考入兰州理工大学、西北师范大学等高校深造。

质量保障:闭环管理,持续改进

传媒工程学院构建“目标 - 监控 - 评价 - 改进”四维质量保障体系,确保教学质量稳定提升:

标准与监控:全程把控。制定《本科教学各环节质量标准》,涵盖课程大纲、实验教学、毕业论文等12 个环节,如毕业论文要求 80% 以上选题来自企业一线(近三年实际占比达 82.95%-98.97%)。成立院级教学督导委员会(由教授、企业专家组成),实施“领导听课 + 督导评课 + 学生评教”,近三年校督导评教优秀率从97.22% 提升至100%;每学期检查试卷、毕业论文、实习日志等教学资料,2025年完成2022-2025学年资料整改,问题整改率 100%。

评价与改进:动态调整。每年开展毕业生跟踪调查,覆盖毕业1 年、3 年、5年学生、用人单位满意度调查,2023 年用人单位满意度达 98.72%,93% 企业愿继续接收学生;根据反馈修订 24 版人才培养方案,更新课程 30% 以上。针对2025 年学校评估指出的 “课程达成度逻辑不严密”问题,邀请教育学院专家开展专项培训,重新修订课程标准与达成度分析报告,形成整改闭环。

育人成效:硕果累累,服务区域

就业与升学:双线飘红。近五年毕业生初次平均就业率95.09%,2022 届达98.73%,2023 届 98.06%,均居全校第一;就业区域以甘肃为主(56.8%),辐射新疆、宁夏等西部省份,就业行业涵盖电子信息、通信、广电等,平均起薪 6000-15000 元 / 月。近五年考研录取94人,学生考入云南大学、西安邮电大学等高校,2025届报考人数116人,录取18人,考研率9.73%;另有5名学生赴俄罗斯东北联邦大学等海外高校深造。

行业赞誉:天水华天科技评价“学院毕业生实践能力强,入职3个月即可独立承担封装测试任务”;中国广电甘肃网络称 “广播电视工程专业学生适配度高,运维技术扎实”。

优秀毕业生:

马旭东(2023届通信工程):创办甘肃智慧丝路文化发展有限公司,与兰州中心、万象城达成合作,获校级“创业之星”。

张强(2020届广播电视工程):通过西部计划赴新疆阿勒泰,现任地区财政投资评审中心一级科员,获“优秀公务员”称号。

刘凯(2019 届电子信息工程):攻读博士期间获 SCI/EI 论文 6 篇、发明专利 5 项,获“甘肃省优秀学位论文”。

守正创新,迈向未来

站在新工科建设与区域经济转型的交汇点,传媒工程学院将继续以“培养适应新一轮科技革命的卓越工程应用型人才”为目标,深化产教融合、优化课程体系、强化质量保障,为甘肃 “一带一路”建设、文化大省建设及电子信息产业发展输送更多 “下得去、用得上、留得住”的高素质人才,持续书写本科教育教学高质量发展新篇章!

供稿:传媒工程学院