近年来,为服务甘肃省文旅强省建设目标,我校非物质文化遗产保护专业立足学科特色,整合政府资源、深化校企合作、创新教学实践,初步构建了“校政企协同育人”体系,形成“政产学研用”一体化培养机制,有效破解非遗“传承难、创新难、应用难”困境,培养符合社会需求的非遗保护应用型创新人才。

校政联动:以真实项目驱动教学实践

在甘肃省文旅厅指导下,学校共建“甘肃省非遗传承教育实践基地”,将非遗保护与教学实践深度融合。自2018年起,我校文学院联合省文旅厅连续举办6期非遗传承人研培班,覆盖曲子戏、秦腔、洮砚制作技艺等国家级非遗项目,累计培训传承人150余名。非遗保护本科专业开设后,学生通过参与研培班,与传承人共同研讨设计审美与市场运营,强化非遗保护与文旅融合能力。

师生深度参与政府非遗保护重大项目,为政策制定提供智力支持。近年来,专业团队承担甘肃省国家级、省级非遗传承人传承活动的第三方评估、国家级非遗传承人记录工程、黄河流域非遗资源普查等任务,累计参与学生超100人次,其中学生撰写52篇非遗田野调查报告及大量影像资料。依托“文化遗产田野调查”课程实践,师生赴秦安县、定西市等地开展资源普查与知识传播,形成45篇调查报告,相关成果转化为校级非遗数据库资源,反哺教学科研。

校企协同:产教融合对接市场需求

学院与行业专家、非遗传承人共同制定人才培养方案,设置剪纸、陇绣、编结、民间文学搜集与整理、民间文学改编与创新、文创产品设计与开发等特色实践课程,并聘请非遗传承人担任行业导师。每学期设置2周实践教学周,开展“传承非遗,连接现代”系列活动,累计举办剪纸、刺绣、洮砚雕刻、编结、泥塑、刻葫芦等实践课程十余期,并在学期末2周的实践教学周中形成实践教学成果,举行文创大赛激励同学创作。

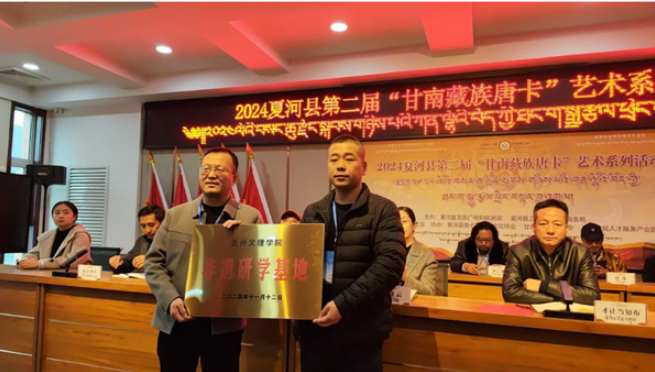

深化校企合作,共建实习基地。学院与兰州市博物馆合作开设“文物与博物馆学”课程,由馆内专家授课;与读者文旅、甘肃建投文旅集团等企业共建实习基地,推动学生参与非遗项目运营;签约10余家非遗工坊作为实践教学基地,常态化开展见习、研习活动,确保人才培养与行业需求精准对接。

协同创新:科技赋能非遗活态传承

学院探索“讲台+舞台”“文化+科技”“实践+创新”特色实践教学路径。甘肃省文旅厅主办的《陇原回响》“非遗进校园”展演活动走进校园,千余名师生近距离体验兰州太平鼓、裕固族婚礼习俗等12项非遗项目;组织师生观摩“花儿大师工作室汇报演出”,强化文化自信。

科技助力非遗保护与创新。开设“非遗数字化保护”课程,师生参与建设甘肃省非遗数据库及知识馆,收录传承人作品并开放共享资源;联合甘肃科学院对非遗作品进行高精度数字化记录与开发,推动非遗资源向数字产品转化,为产业创新注入科技动力,探索推动甘肃非遗资源向产业创新跨越的路径。

打造非遗教育“样本” 探索文化传承新路径

学校以校政联动、校企协同、育人创新的“政产学研用”一体化协同育人体系为支点,实现了非遗教育从理论到实践、从保护到创新的跨越。这一模式不仅为非遗保护培养复合型人才,更通过活态传承推动中华优秀传统文化创造性转化,为非遗教育提供了可借鉴的“文理经验”。未来,学校将持续深化协同机制,助力非遗保护与文旅产业高质量发展。

通讯员:唐含章 审核:叶淑媛

审校:闫一丹 苏文龙

Copyright 2020-2025 © 兰州文理学院 all rights reserved

地址:甘肃省兰州市城关区雁北路400号邮编:730000

设计制作:苏迪科技