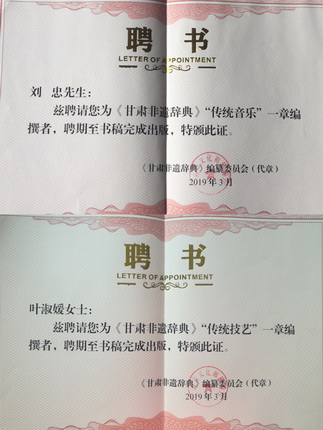

3月15日,省文化和旅游厅召开《甘肃非遗词典》编撰工作启动仪式和编撰专家聘任仪式大会。我校音乐舞蹈学院刘忠教授、文学院叶淑媛教授、驻校专家周琪研究员受聘为《甘肃非遗词典》编撰者。

此次编纂《甘肃非遗大辞典》,将以辞条的形式,系统阐释非遗相关概念、术语、理论和保护实践,逐一介绍我省的世界级、国家级、省级非物质文化遗产代表性名录项目和传承人,规范名词术语和分类标准,全面、客观地反映我省非遗的总体面貌。撰写专家按照国家非物质文化遗产分类的十大门类,在全省范围内精心遴选十位代表性学者,我校音乐舞蹈学院刘忠教授、文学院叶淑媛教授、驻校专家周琪研究员,分别被聘为“传统音乐”、“传统技艺”、“曲艺”章节编撰人。此次参与编撰工作,将进一步推动和加强学校在甘肃省非物质文化遗产传承保护中的作用和影响。

据悉,甘肃省非物质文化遗产资源丰富,共发现非物质文化遗产线索27000多条,花儿和环县道情皮影戏列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作”名录,目前已公布代表性项目国家级68项,省级493项,市州级1911项,县区级4575项,确认代表性传承人国家级68名,省级617名,市州级2169名,县区级4857名。

近年来,我校主动服务我省区域经济社会发展战略,围绕甘肃文化大省、旅游强省建设,立足“扎根本土文化、讲好甘肃故事”的办学实践,着力打造“文化、旅游、传媒、艺术”办学特色,坚持以文化人以文育人,在优秀传统文化、非物质文化遗产的研究传承、文化人才培养、文艺作品的创作、创新和传播方面开展了大量扎实有效的工作,推动传统文化创造性转化和创新性发展。学校成立了“丝绸之路非物质文化遗产智库”,已经成为文化和旅游部“中国非遗传承人群研培计划参与院校”甘肃3所院校之一,并规划建设“丝绸之路非物质文化遗产博览中心”项目,已经在非遗研究、传承、保护方面形成了一批成果,建立了一支专家团队,为推动我省文化繁荣发展做出了积极的贡献。

(撰稿:刘忠、刘婧 摄影:刘忠、叶淑媛)

Copyright 2020-2025 © 兰州文理学院 all rights reserved

地址:甘肃省兰州市城关区雁北路400号邮编:730000

设计制作:苏迪科技