学院简介:根深叶茂,文脉赓续

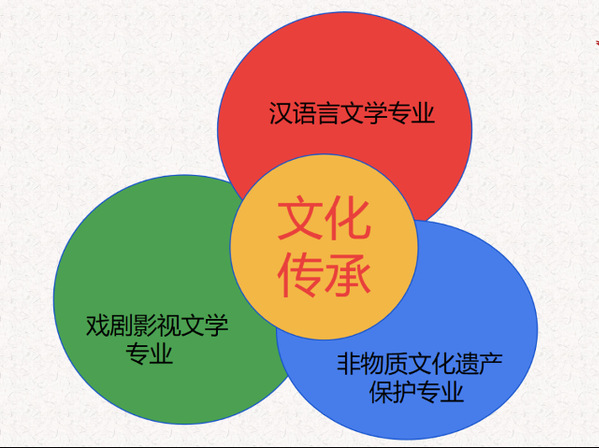

文学院是兰州文理学院办学历史最悠久的学院之一,其前身可追溯至1962年甘肃教育学院设立的中文系。六十余载薪火相传,学院始终坚守“立德树人”初心,秉承“以文化人、以文育人”传统,紧密对接国家战略与西部发展需求,逐步构建起以中国语言文学学科为根基,汉语言文学(师范)、戏剧影视文学、非物质文化遗产保护三大本科专业协同发展的“文化传承+”育人体系。学院致力于培养理想信念坚定、人文素养深厚、实践能力突出的基础教育师资与文化传承创新人才,为西部教育文化事业高质量发展提供了坚实的人才支撑。

文学院历经数十载积淀,已发展成为学校人文教育的高地和“文化+”办学方向的核心支撑。学院现有专任教师52人,其中教授8人,副教授22人,高级职称占比超过57%;具有博士学位的教师24人(含在读4人),硕士以上学历教师占比达95%。师资队伍学缘结构多元,汇聚了来自兰州大学、中国社会科学院、云南大学、陕西师范大学等知名高校的优秀人才。学院拥有甘肃省领军人才、教学名师、优秀教师“园丁奖”获得者、宣传文化系统“四个一批”人才等省级高层次人才10余人次,形成了一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质教师队伍。

学院立足新文科建设背景,推动专业交叉融合,形成了特色鲜明的专业集群:汉语言文学专业夯实师范底蕴,聚焦西部基础教育师资培养;戏剧影视文学专业对接文化创意产业;非物质文化遗产保护专业响应国家文化战略,聚焦非遗的挖掘、保护与活化利用。三者互为犄角,共同构筑了“文化传承与创新”的人才培养高地。

思政育人:铸魂润心,立德树人

学院坚持把思想政治工作贯穿教育教学全过程,形成“大思政”工作格局。

党建引领,把稳方向。充分发挥学院党组织的政治核心作用,推动党建与业务工作深度融合。通过专题党课、主题党日、理论学习中心组等形式,强化师生思想政治认同,确保党的教育方针全面贯彻。

文化浸润,品牌引领打造。“雁鸣声声”一院一品文化品牌,通过经典诵读、话剧展演、非遗技艺体验、学术讲座等系列第二课堂活动,营造浓郁文化氛围,以文化人、以文育人。

体系构建,五育并举。全面落实“三全育人”要求,构建德智体美劳全面发展的培养体系。深入开展社会责任感教育、美育涵养、劳动锻炼,并与大中小学合作探索思政课一体化建设,引导学生在实践中厚植家国情怀,担当时代使命。

培养模式:三维一体,协同育人

学院以OBE理念为导向,构建了“文化传承—创新驱动—协同育人”三维一体的本科人才培养模式。

文化传承为根脉。将中华优秀传统文化、西部特色地域文化融入人才培养全过程。中文学科强调“以文化传承为根脉,以语文教育为载体,以教师素养为灵魂”;非遗专业立足“以文化传承为根基,以遗产保护为核心,以创新发展为动力”,使学生筑牢文化自信的根基。

创新驱动为引擎。以科研反哺教学,以项目驱动学习。将国家级、省部级科研项目成果转化为教学案例与课程内容;鼓励学生参与“互联网+”、“挑战杯”等创新创业竞赛,以及非遗文创产品开发、影视剧本创作等实践活动,培养学生创新思维与实践能力。

协同育人为路径。打破校园围墙,构建“政—校—企—地”多元协同育人机制。汉语言文学专业与地方教育部门、优质中学共建“U-G-S”培养模式;非遗专业与文旅部门、保护中心、非遗工坊、文化企业共建实践教学基地;戏剧影视文学专业与媒体、文创机构合作开展项目制教学,实现人才培养与社会需求的精准对接。

课堂教学:守正创新,提质增效

学院紧扣“两性一度”(高阶性、创新性、挑战度)的“金课”标准,全力推进课堂教学改革。

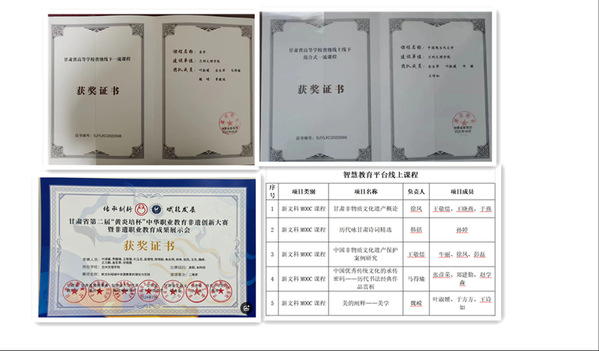

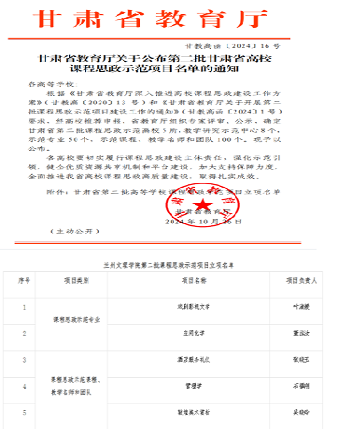

课程建设成果:已建成“美学”、“中国现当代文学”2门省级一流课程,3门校级一流课程,4门课程思政示范课程,3门创新创业示范课程。在“智慧树”、“学银在线”等平台建成5门精品在线开放课程,实现优质教学资源共建共享。立项省级规划教材、省级教改项目多项。

教学模式与方法创新:广泛采用案例教学、项目式学习、翻转课堂、混合式教学等现代化教学方法,突出学生中心地位。非遗专业引入“非遗数字化保护”等前沿课程,利用学院自建非遗数据库开展探究式学习。

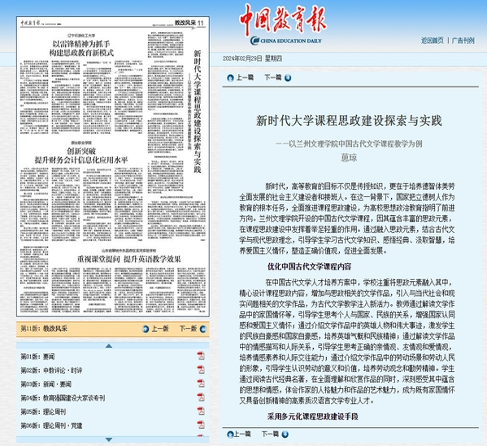

课程思政深度融合。将价值塑造贯穿知识传授与能力培养始终。深度挖掘各专业课程蕴含的思政元素,如中文学科的家国情怀、非遗学科的工匠精神、戏剧影视学科的时代记录功能。专业教育与思政教育同向同行,戏剧影视文学专业获评甘肃省课程思政示范专业,相关成果在《中国教育报》等权威媒体发表。

科研育人:反哺教学,驱动创新

学院坚持“教学出题目,科研做文章,成果进课堂”的理念,将科学研究作为提升育人质量的核心驱动力。

科研平台与团队建设。依托“甘肃省级语言文字推广基地”“甘肃省非物质文化遗产研究基地”“甘肃省非物质文化遗产传承实践教学基地”3个省级教学科研基地、甘肃省散文学会秘书处所在单位,学院设有特色科研平台——非物质文化遗产研究院,有敦煌文化研究中心、甘肃文学文献中心、文化产业研发中心3个学校科研机构。这些平台与团队不仅承接高水平项目,更为本科生提供了参与真实科研的宝贵机会。

科研项目与成果。近五年,学院教师主持国家社科基金项目3项、教育部人文社科项目、文旅部等部委项目2项,甘肃省社科规划项目、高校产业支撑项目等省厅级项目20余项。此外,承担政府与企业委托的文化产业规划、非遗保护与申遗、文化资源开发等横向课题20余项,累计到账科研经费数百万元。教师在人民出版社、中国社会科学出版社等出版学术专著、编著、译著10余部,在核心期刊发表论文数十篇。

科研成果反哺教学。国家级非遗研究项目成果转化为专业课程的核心内容;省级教改项目驱动了“中国现当代文学”“美学”一流课程的建设;黄河流域非遗、甘肃民间故事等研究成果,直接成为学生毕业论文(设计)选题库和田野调查指南。教师将最新研究成果融入教材编写与课堂讲授,确保了教学内容的先进性与前沿性。

学生科研能力培养。实施“导师制”,鼓励并指导本科生早期进入科研团队,参与文献整理、田野调查、数据采集、资料数字化等工作。学生在全国性的“挑战杯”、“互联网+”竞赛以及“黄炎培杯”中华职业教育非遗创新大赛中屡获佳绩,其获奖项目多源于参与教师科研项目的延伸与创新。

实践教学:知行合一,赋能成长

学院构建了“基础实践—专业实践—综合实践”三层递进的实践教学体系,强化学生实践能力与职业素养。

师范教育实践体系。汉语言文学专业严格对标师范专业认证要求,构建“见习—实习—研习”贯通的实践模式。与新疆多地教育部门、兰州市城关区教育局及多所中小学共建稳定的教育实践基地,实施高校与中学“双导师制”,确保师范生培养质量。近85%的毕业生扎根甘肃及西部基层中小学,成为基础教育的中坚力量。

非遗保护实践平台。依托“1院(非遗研究院)1刊(《非物质文化遗产论丛》)1馆(非遗知识馆)1库(非遗数字资源库)3基地(文旅部研培基地、省研究基地、省实践教学基地)”的系统化平台,师生深度参与“黄河流域非遗资源普查”、“国家级传承人记录工程”等真实项目,实现了“在做中学、在学中做”。

文创与影视实践。戏剧影视文学、非遗保护专业与读者文旅有限公司、甘肃省非遗保护中心、地县文旅部门及10余家非遗工坊共建实习基地,开展文创设计、短视频创作、田野调查、展陈策划等实践活动,有效提升了学生的职业胜任力和市场适应力。

交流合作:开放融合,互鉴共进

学院积极拓展校地、校企、校校及国际交流合作,汇聚优质育人资源,在深耕本土的同时,不断提升国际化办学视野与文化传播影响力。

校政企与校校合作。校政企协同:与甘肃省文旅厅、各地市文旅局、省非遗保护中心、读者出版集团等建立稳定合作关系,共同开展项目研究、人才培养与文化交流;校校合作:与国内多所高校及研究机构保持学术交流,教师多次参加国内外高水平学术会议。非遗保护专业的建设经验成为全国多所院校借鉴的“兰文理样板”,吸引了呼伦贝尔学院、北方民族大学等高校前来考察交流。

国际与港澳台交流。学院积极响应国家 “一带一路” 倡议与文化走出去战略,持续拓展国际交流渠道,深化港澳台地区合作,推动教育资源共享与文化互鉴。海外中文教育拓展:主动对接 “一带一路” 沿线国家教育需求,为乌兹别克斯坦沃尔根齐大学量身打造线上中文教育课程。课程结合汉语言基础教学与中华文化传播,通过直播授课、互动研讨、文化案例分享等形式,帮助该校师生系统学习中文知识,了解中国传统文化与当代发展,搭建起中乌教育交流的友好桥梁。国际学术交流参与:鼓励教师走向国际学术舞台,提升学科国际影响力。学院教师赴日本参加国际学术交流会议,分享学院在文化研究、非遗保护等领域的成果,同时汲取国际先进学术理念,反哺学院教学与科研工作。国际文化论坛协办:深度参与国际文化交流平台建设,积极协办敦煌文博会相关论坛。敦煌文博会作为丝绸之路国际文化交流的重要载体,学院依托自身在非遗保护等领域的学科优势,协助策划论坛议题、组织学术研讨、参与文化展示,推动敦煌文化与世界多元文化的交流互鉴,提升学院在国际文化领域的参与度与贡献度。港澳台合作项目落地:积极申报并成功获批教育部港澳台合作交流项目,为学院与港澳台地区高校、文化机构搭建合作平台。

质保机制:持续改进,追求卓越

学院建立了以“学生中心、产出导向、持续改进”为核心的质量保障机制。

制度健全:严格执行学校教学质量监控体系,完善学院层面的教学督导、学生评教、同行评议、领导干部听课等制度。

过程监控:定期组织开展专业评估、课程评估、毕业论文(设计)抽检等,对人才培养关键环节进行全过程质量监控。

反馈与改进:建立毕业生跟踪反馈机制和社会评价机制,定期邀请行业专家参与人才培养方案修订,将评价结果用于专业建设与教学改革的持续改进,形成质量闭环管理。

育人成效:桃李芬芳,贡献突出

经过多年耕耘,文学院育人成效显著,社会声誉日益提升。

人才培养质量优良。近五年,学生在“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”竞赛、中华职业教育非遗创新大赛等国家级、省级赛事中屡获佳绩。师范生从业技能扎实,深受用人单位好评。非遗专业学生成为省内非遗保护工作的新生力量。

毕业生发展出色。累计培养本科毕业生上万人。汉语言文学专业毕业生绝大多数服务于西部基础教育一线,涌现出一批教学骨干和优秀管理者;戏剧影视文学、非遗保护专业毕业生广泛就职于文化传媒、非遗保护、文旅策划等领域,成为区域文化事业与产业发展的有力推动者。

社会贡献度持续增强。学院承担的大量政府委托非遗保护项目、政策咨询报告、文化服务活动,为甘肃文化强省建设提供了重要的智力支持。育人成果与特色模式得到冯骥才等学界大家肯定,被《光明日报》《甘肃日报》等媒体多次报道,产生了广泛而积极的社会影响。

站在新的历史起点,文学院将继续坚守为党育人、为国育才的使命,以迎接本科教育教学审核评估为契机,进一步深化教育教学改革,强化内涵建设与特色发展,不断提升人才培养质量,为教育强国、文化强国战略的实施,为西部地区的繁荣发展,输送更多德才兼备、堪当大任的时代新人。

供稿:文学院

Copyright 2020-2025 © 兰州文理学院 all rights reserved 陇ICP备14001863号-1

Copyright 2020-2025 © 兰州文理学院 all rights reserved 陇ICP备14001863号-1 甘公网安备 62010202000950号

甘公网安备 62010202000950号