化工学院始终坚守应用型办学之路,深入贯彻落实新时代教育方针。以学生全面发展为目标,将“三全育人”、“五育并举”理念贯穿学院育人工作全过程,着力实施组织育人、课程育人、思政育人、科研育人、榜样育人、服务育人等多元育人体系,创新实践教育部《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》“十大育人体系”,深度融入地方经济社会发展,打造新工科背景下化工学院育人新模式,为地方产业发展和经济社会进步输送专业对口、实践能力强、具有创新精神和社会责任感的高素质专业人才。

组织育人:党建引领学院中心工作,赋能育人高质量发展

凝心铸魂,筑牢育人根基。化工学院党总支在学校党委的坚强领导下,坚持立德树人根本任务,紧紧围绕教育教学这一中心工作,推进党建与业务融合,服务教育教学工作任务,充分发挥党组织的政治核心与党支部的战斗堡垒作用。化工学院党总支完成校级标杆院系的验收工作。学生第一党支部被评为省级样板党支部。教工党支部被评为校级样板支部,2024年评为省级样板党支部。打造全方位、多层次、宽领域的育人格局,为培养德才兼备的化工专业人才奠定坚实基础。

理论深耕,强化思想引领深度。学院依托“三会一课”制度,搭建理论学习阵地,不断深挖思想引领深度。开展大学生讲思政课公开课展示活动,鼓励学生深钻思想政治理论知识,以学生视角诠释党的创新理论、国家发展战略等内容。以知识普及、实践教学等方式丰富团学活动,激发学生理论学习热情。组织学生参加环保调研等社会实践活动,充分发挥高校思政课立德树人关键作用,拓展学生理论实践维度。

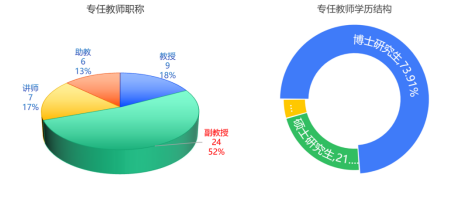

多管齐下,加强师资队伍建设。学院长期坚持多管齐下的师资队伍建设策略。注重教师学缘结构多元化:教师毕业于南开大学、兰州大学、中国科学院大学、北京师范大学、西北师范大学、兰州理工大学等多所知名高校。注重青年教师培养:实施青年教师导师制、教学竞赛、工程实践“三维淬炼”培养体系。积极组建教学团队:学院现有教学团队6个,其中省级教学团队2个,校级教学团队3个。支持教师提升职称和学历:积极为教师提供各类培训、进修和科研机会。现有专任教师47人,其中教授9人,副教授24人,获得博士学位34人,具有博士学位以上教师占专任教师的72.3% 以上。近年来教师获多项荣誉,有2人获甘肃省级教学名师称号,1人获省级创新创业教学名师,1人获甘肃省园丁奖,5人获甘肃省高校青年教师成才奖,1人获甘肃省高等学校青年教师教学技能大赛二等奖。为学院育人工作高质量发展提供坚实的人才保障。

思政育人:强化思想教育,注重专业特色融入

发挥“双带头人” 作用引领,纵深推进课程思政建设。推动“双带头人”示范带头挖掘专业课程中的思政元素,将家国情怀、科学精神、行业责任融入教学内容。为课程思政建设注入强大动力。通过集体备课、教学研讨等活动,不断优化课程思政教学方法和手段。形成了课程思政建设良好氛围。

坚持“以生为本”,人才培养中全面落实“立德树人”。开展优秀学生综合能力提升计划,建立违纪和缺课学生个人档案。构建“辅导员、班主任、教师”“三位一体”的学生工作模式,强化全员育人。组织课程思政教学大赛,鼓励教师围绕化工专业课程,深入挖掘课程中的思政元素,将科学家精神、环保理念等思政内容融入教学。以团学活动为载体,举办特色主题团日、红色实践教育、“缅怀先烈”志愿服务、化学知识竞赛等各类活动,培养学生树立五种意识,强化五种能力。

课程育人:转型发展+产教融合,构建“三位一体”课程育人新格局

精准定位,谋定产业需求实施专业建设。为积极赋能文旅发展大格局,化工学院充分发挥学科优势,谋求转型发展,以省级一流本科专业及省级创新创业教育示范专业——应用化学专业和材料科学与工程专业为依托,开设可移动文物保护技术微专业,为文旅领域输送专业人才注入新动力。围绕新工科建设背景,结合当下甘肃产业绿色发展、能源转型的迫切需求,以服务区域经济发展为己任,拟筹划申报碳中和科学与工程、新能源材料与器件两个特色专业。

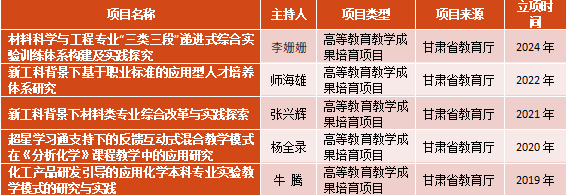

靶向聚焦,以产业需求驱动课程建设。学院以产业需求为导向,构建契合产业发展的课程体系。提升课程品质:加强课程思政示范课程、一流本科课程建设,构建“基础课程+专业课程+拓展课程”的课程体系。目前拥有省级一流课程2门。创新教学模式:积极推进“信息化+教学”改革,广泛应用案例教学、项目式教学等教学模式,让学生加深对专业知识的理解和应用。更新教学内容:结合学科前沿和行业发展动态,及时将科研成果、工程案例转化为教学内容。让学生接触到最新的学术研究和行业动态。融入教学研究:聚焦实验教学及应用型人才培养实践探索等内容,申报甘肃省教育厅高等教育教学成果培育项目5项。

协同创新,将产学融合嵌入教育教学全流程。产学融合,大力开展深度校企合作:和全国多家企业建立校外实践教学基地,与甘肃金昌化工集团有限责任公司、甘肃省化工研究院有限责任公司等多家公司签订了稳定的实习基地,每年组织学生完成为期一周的集中实习,为学生提供真实的生产环境和实践机会。探索化工实践教学装备创新升级与产教融合模式深化。加入化工实践教学装备行业产教融合共同体。创新教学管理:办学过程中形成集基本理论、基础实验、仿真实训、实操实训、毕业实习为一体的“五位一体”的应用型专业人才培养模式。注重过程管理:在分析化学、有机化学、精细化学品化学的综合实验中开设如橙子中维C含量的测定、饮料中防腐剂的测定、阿司匹林中а-水杨酸含量的测定等特色实验项目,提升学生创新能力。完善校内实验条件:化学化工实验中心为省级实验教学示范中心,下设20多个实验室。拥有各类分析测试仪器共计价值1000多万元,为学生提供良好的实验训练条件,强化学生实践应用能力。

科研育人:有序推进有组织科研,深度实现科研成果反哺教学

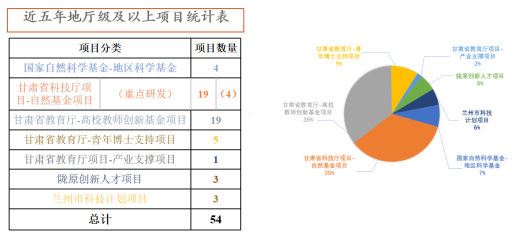

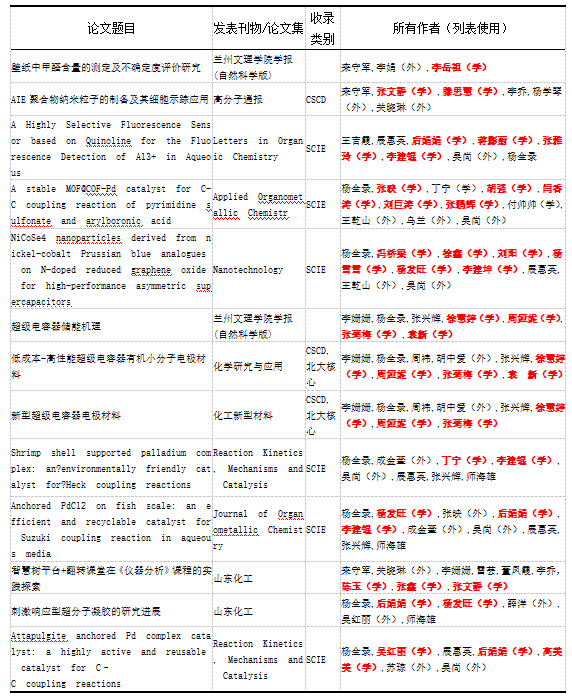

学院长期坚持以教学推动科研,以科研反哺教学。推动科研建设与人才培养协同发展。组建超分子光学功能材料等5个科研团队。学院教师近五年来获地厅级以上项目54(其中,国家自然科学基金4项)项。同时在本科生中推行学生科研助理工作,试行学生创新工作导师制。学生积极参与教师科研项目,部分学生的研究成果在学术期刊上发表。

榜样育人:以赛促学、示范引领,持续推动学风建设

挖掘学科竞赛育人潜能。重视学生专业竞赛,以赛促学。充分挖掘大赛的综合育人功能。学生在各类竞赛中表现出色。在全国大学生金相技能大赛中获一等奖2项、二等奖3项、三等奖4项;全国大学生化工设计竞赛获二等奖5项、三等奖8项;在中国国际“互联网 +”大学生创新创业竞赛及省级学科竞赛中,获一等奖40多项,二、三等奖近百项。

以树典型为抓手,强化榜样引领。以化工学院多名雁苑之星、李政道奖学金、国奖获得者等树典型,以优秀学子做示范引领,宣传正能量,创建优良学风。整理2017届至今校友名录。举办优秀毕业生经验分享会,通过朋辈分享、榜样引领与经验传递,助力学生明晰方向,鼓励学生多元化发展。

服务育人:以就业为导向,做好精准帮扶,助力学生成长成才

搭建多元平台,开展全方位就业指导。举办“毕业生就业形势与政策讲座”,为学生深入剖析当前就业市场形势,解读国家及地方就业政策。定期召开“毕业生就业推进会”,分析就业进展,分享就业指导工作经验。组织“校友就业经验分享交流会”,邀请优秀校友回校分享求职经历、职场心得,为学弟学妹提供宝贵的实战经验。还开展“考研辅导”系列活动,邀请考研成功的校友和专业老师进行考研规划、备考技巧、复试指导等方面的培训,帮助学生顺利“上岸”。

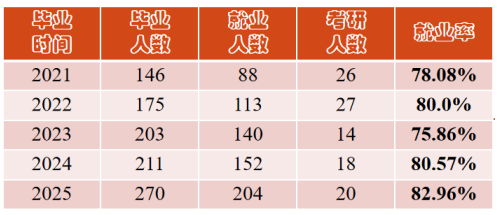

访企拓岗,拓宽就业渠道。学院领导、教师主动出击,走访已有实习就业基地和合作企业,深入了解企业人才需求,积极推荐学生。同时,充分发挥校友资源、行业协会等渠道作用,开拓新的就业岗位。近年来,学院就业呈现三高:就业率高、收入高、岗位对口率高。

动态管理,实施精准帮扶。加强对毕业生就业动态的管理。建立未签约学生就业意向档案,做到“一生一册”,为每位学生制定个性化的就业帮扶方案,实现“一生一策”。对于就业困难学生,给予更多关心和鼓励,通过心理疏导、职业规划指导、岗位精准推荐等方式,帮助他们树立信心,顺利就业。

Copyright 2020-2025 © 兰州文理学院 all rights reserved 陇ICP备14001863号-1

Copyright 2020-2025 © 兰州文理学院 all rights reserved 陇ICP备14001863号-1 甘公网安备 62010202000950号

甘公网安备 62010202000950号