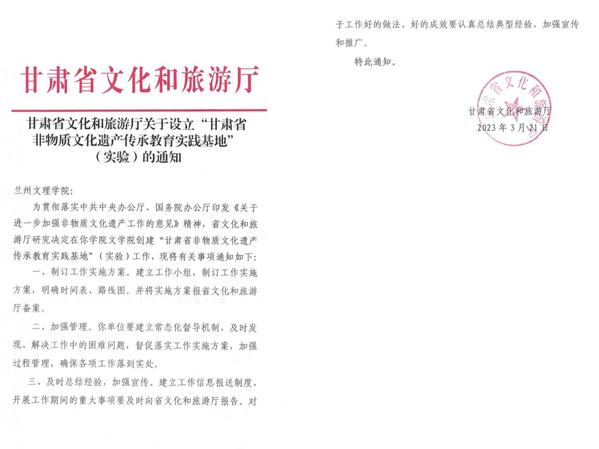

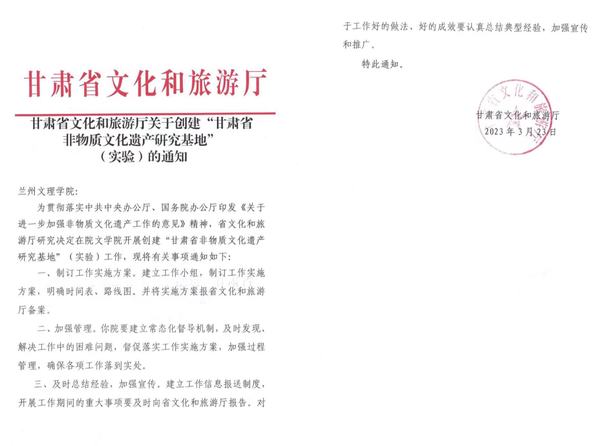

近日,经甘肃省文化和旅游厅批准,我校文学院获批“甘肃省非物质文化遗产研究基地”和“甘肃省非物质文化遗产传承教育实践基地”。

兰州文理学院作为文旅部非遗传承人群研培基地,近年来学校紧盯区域文旅、传媒、艺术产业发展,服务甘肃文化和旅游强省建设,形成了文化、旅游、传媒、艺术四大方向的办学特色。学校长期与甘肃省文旅厅紧密合作,成立非遗智库,在非物质文化遗产传承教育和学术研究方面取得了丰硕成果。承担了甘肃省文旅厅委托的多项非遗研究和调研项目,如国家级非遗传承人第三方评估标准的制定,2019年、2020两年的国家级非遗传承人的评估工作,编制《甘肃省“十四五”非物质文化遗产保护传承弘扬专项规划》《黄河流域甘肃省非物质文化遗产保护方案》,制作甘肃省非遗宣传片,完成文旅部委托的“黄河流域(甘肃段)非遗资源普查”项目等。

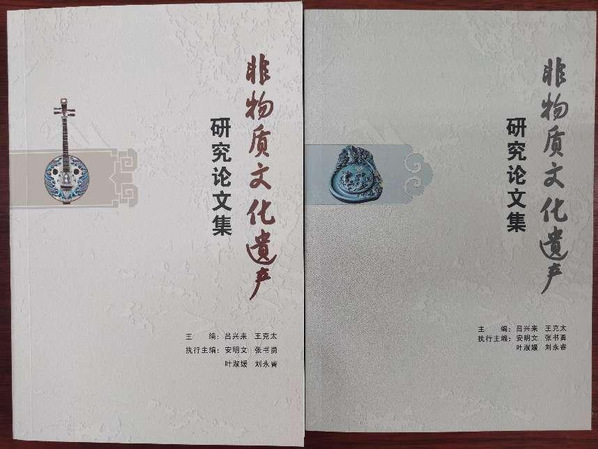

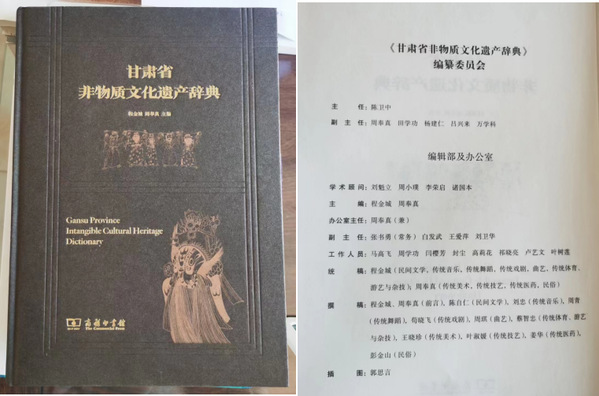

在开展传承教育和非遗研究夯实非遗学科基础方面,教师主持国家社科基金项目“中国当代小说中的博物志传统研究”。承担中国民间文艺家协会项目“中国民间文学大系”,形成甘肃民间传说系列丛书。完成文旅部文化旅游艺术项目“甘肃非遗手工艺传承发展与乡村振兴路径研究”、省委组织部陇原青年人才计划项目“‘一带一路’视域下甘肃传统村落保护与发展研究”和“丝绸之路经济带甘肃段文化发展的机遇与途径研究”,承担国家级非遗传承人记录工程,参与撰写的《甘肃省非物质文化遗产辞典》已由商务印书馆正式出版发行。与省文旅厅合作在《兰州文理学院学报》开设“非物质文化遗产研究”专栏,推进黄河流域甘肃段非物质文化遗产保护、传承、弘扬和综合开发,通过非遗的学理性研究推动学科建设。

我校非物质文化遗产保护本科专业于2022年获教育报批准,成为国内首批设立非遗本科专业的院校之一。2022年秋季,首届非遗专业45名学生招生入学。

学校邀请国内多名知名非遗专家对非遗保护专业的人才培养方案进行了论证,设置了具有中国特色的非遗学学科体系的科学的人才培养方案,形成了系统科学的非遗专业课程体系。尊重非遗的新文科性质,强化学科交叉和专业知识教育,并设置专业方向和特色,同时创新人才培养模式,形成“通识课+专业课统一教学、方向课+实践课分类教学”的模式。已编写出版《甘肃非物质文化遗产概论》教材,制作了《非物质文化遗产学》《甘肃省非物质文化遗产概论》《中国非物质文化遗产保护经典案例》3门线上课程。

“甘肃省非物质文化遗产传承教育实践基地”和“甘肃省非物质文化遗产研究基地”的设立,为推进我校非遗学科建设、提升非遗人才培养水平、促进非遗传承发展和学术研究搭建了优质平台。下一步,学校将依托两个平台努力推进相关学科建设,完善非遗保护传承教育体系,大力培养一批非物质文化遗产保护和传承人才,推出一批有影响力的非遗研究成果,将两个基地建设为理论与实践、教育与传承、科研与行业相结合的高水平平台,服务甘肃“非遗”事业和文旅产业高质量发展,让精彩的甘肃非遗在新时代焕发勃勃生机。

撰稿:贾馥瑞

通讯员:张添发 初审:叶淑媛 审核:闫一丹 陈兵建

Copyright 2020-2025 © 兰州文理学院 all rights reserved 陇ICP备14001863号-1

Copyright 2020-2025 © 兰州文理学院 all rights reserved 陇ICP备14001863号-1 甘公网安备 62010202000950号

甘公网安备 62010202000950号